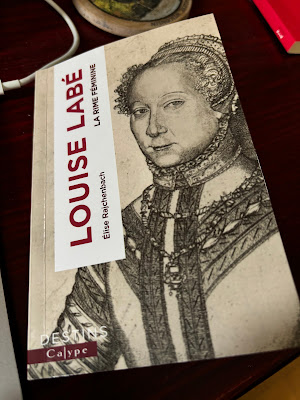

Elise Rajchenbach, Louise Labé. La rime féminine, Callype Editions, 112 p.

Voici un livre sur un poète mal connu, autrice du 16ème siècle ("poétesse", "autrice" dit Elise Rajchenbach ; quels affreux mots, mais bon, il faut s'y faire !). 24 sonnets d'amour de "la Belle cordière", auteur "lionnoize" (lyonnaise) née aux débuts des années 1520, 24 sonnets auxquels s'ajoutent 24 poèmes d'homme. Femme d'artisan, elle n'est pas, comme Marguerite de Navarre, soeur du roi. Elle est née à l'époque de François 1er ; Guillaume Budé est alors aux commandes de la culture. Lyon, ville centrale en Europe occidentale, carrefour culturel, est une ville de culture italienne, et Louise Labé composera aussi en italien : elle pourra lire Pétrarque et Dante, entre autres. Elle est musicienne également, pratique le luth :"Luth, compagnon de ma calamité

De mes soupirs témoin irréprochable,

De mes ennuis contrôleur véritable,

Tu as souvent avec moi lamenté." Sonnet XII.

(voir "Traduire Louise, Sur le sonnet XII des Euvres de Louïze Labé Lionnoize", 1555) https://journals.openedition.org/rief/3836

Louise Labé apparaît d'abord comme une humaniste, disciple de la grecque Sapho, d'Erasme aussi, entre autres. Ensuite, son livre publié, on la retrouve femme d'affaires dans le milieu financier italien de la région, habile investisseuse d'ailleurs. A-t-elle eu des enfants ? On n'en sait rien. Elle meurt en 1566 laissant une fortune raisonnable à ses héritiers.

Notre fille de cordier avait épousé, classique endogamie, un cordier. Elle fera publier ses poèmes en 1555 chez un imprimeur lyonnais connu ; dans la préface, elle invite les femmes à "élever un peu leurs esprits par dessus leurs quenouilles et fuseaux". Ensuite, se construit autour d'elle une réputation, mais ce n'est que réputation, ou peut-être diffamation : Calvin entre autres est cité, témoin pour le moins discutable. Mais que savait-il des femmes, notre antisémite assassin ? Louise Labé demandera un privilège royal pour publier son ouvrage ; elle le finance elle-même. Pourtant, cette grande dame de la Renaissance française ne fera que deux lignes et demie dans le manuel de littérature français du XXème siècle (Lagarde et Michard, p. 31 du volume consacré au XVIème siècle) quand Ronsard avait droit, lui , à 47 pages. Triste inégalité !

"Il convient d'avouer notre ignorance", reconnaît Elise Rajchenbach, normalienne et spécialiste de la culture littéraire de cette époque, en conclusion de son enquête sur Louise Labé. Son livre qui ne dévoile pas "l'énigme" est honnête, clair, et prudent. Dommage qu'il ne constitue pas l'introduction à l'oeuvre de Louise Labé, qu'elle donne tellement envie de lire. Mais, enfin, on peut encore attendre !